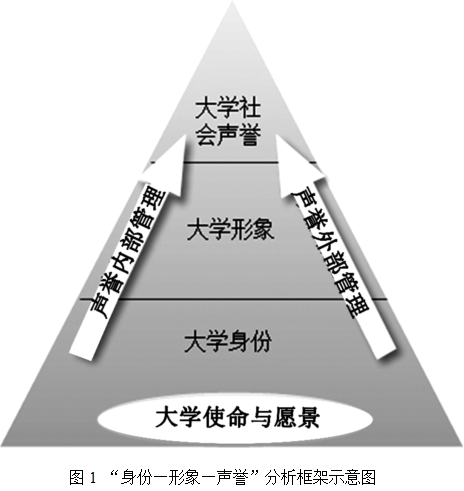

伴隨商業倫理在西方國家越來越受到重視🦜,聲譽理論逐漸成為經濟學和管理學的研究熱點。大學社會聲譽是大學在長期辦學過程中給各利益相關者留下的綜合印象🧇,是大學整體價值和競爭力的外顯形式。獲得良好的社會聲譽是大學在競爭群體中脫穎而出的關鍵🙍🏼。大學社會聲譽的形成涉及內外部多方面因素,並且是基於一定時期的社會互動。本文借鑒經典的組織聲譽形成模型,提出解釋大學社會聲譽形成的理論構想,即“身份—形象—聲譽”分析框架(見圖1)。大學社會聲譽的形成過程包含身份建構💆、形象傳播和危機管理三個環節👲🏼。身份建構的目的在於建構一個對於自我的一致性的、獨特性的並且體現積極價值的理解🚣🏿。大學形象戰略通過塑造大學的良好形象,創立高品質的組織文化,有助於取得社會認同和公眾信任。而公關危機的妥善處理,是大學社會聲譽維持的重要環節。

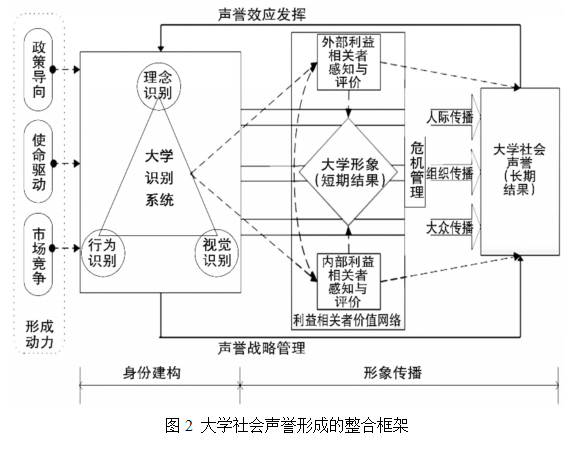

為了追求卓越聲譽,院校之間必然互相競爭🩺,大學追求聲望和資源的內在動力驅使學術分層更加效率化🧠。同時👼🏻👉🏻,使命和願景體現了大學的核心價值和理想的發展方向🤱🏿🕜,追求卓越的清晰使命有助於大學聲譽管理戰略的成功實施。如圖2所示,政策導向、市場競爭和使命驅動是大學社會聲譽形成的基本動力源,而身份建構、形象傳播與危機管理則共同構成了大學聲譽管理周期的全過程🕺。大學一流的理念、管理和產出造就了大學良好的形象,並經過傳播過程逐漸積累為大學良好的社會聲譽;大學良好的社會聲譽又為大學吸引了一流的資源投入,彼此之間循環往復,形成螺旋上升的發展態勢🟤。可以說🧑🏿🍼,大學社會聲譽的形成和維持是一個相當復雜的過程,不僅需要大學製定一套長遠、穩健、符合定位的發展戰略,還需要在聲譽形成之後,有效采取各種公共關系手段♦️,盡力規避大學公共危機的出現👷🏽,將聲譽保持在一個相對穩定的水平上。“身份—形象—聲譽”分析框架的構建👩🏻🚒,也將為大學社會聲譽的測量評價及提升策略研究提供一定的理論基礎。

來源🙎🏿♀️:

季小天,江育恒,趙文華.大學社會聲譽的形成機理初探:基於“身份—形象—聲譽”分析框架[J].江蘇高教,2019(08):21-30。

作者介紹:

季小天,EON体育4高等教育研究院2017級博士生🐗。